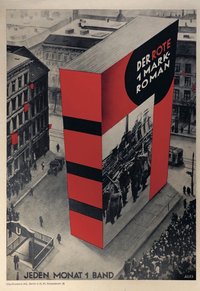

Plakat „Der Rote 1 Mark Roman“, Berlin um 1930, Gestaltung: Alex (=Sándor Èk) [Abb. aus dem besprochenen Band]

Anton Holzer

Buch-Einkleidung

Fotohistorische Forschungen zu Buchumschlägen der Zwischenkriegszeit

Hanna Schneck, Arne Reimer, Monika Faber (Hg.): Buchumschlag. Fotomontagen im politischen Kampf der 1930-er Jahre in Österreich. Mit Beiträgen von Ernst Fischer, Erik Gornik, Otto Hochreiter, Marion Krammer, Pierre-Pané-Farré, Hanna Schneck, Arne Reimer und Monika Faber; Katalog zur Ausstellung im Wiener Photoinstitut Bonartes, 19. März bis 20. Juni 2025, im Salzburger Fotohof, 2025/26 und im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig (2026). Photoinstitut Bonartes, Schlebrügge Verlag, Wien 2025, 240 S., 16 x 22,5 cm, zahlreiche Abb. in Farbe und S/W, broschiert, 28 Euro.

Erschienen in: Fotogeschichte, Heft 177, 2025

Das Buch, das hier vorgestellt wird, beschäftigt sich mit dem Medium Buch, es ist ein Buch über Bücher. Oder genauer, über die grafische, fotografische und typografische Gestaltung der Buch-Einkleidung, also des Umschlags. Es ist daher, aufgrund dieser Perspektive, wohl nicht ganz verkehrt, den Blick zunächst auf die Machart, die Gestaltung, das äußere Erscheinungsbild des rezensierten Werks zu richten, und erst dann das Innere des Buches in Augenschein zu nehmen. Um es gleich vorweg zu nehmen: Die grafische, typografische und fotografische Gestaltung dieses Bandes zieht alle Register der Buchkunst, es ist ein visuelles und haptisches Gesamtkunstwerk, das höchste Anerkennung verdient. Das Grafikbüro Schienerl D/AD (Christian Schienerl, Marianne Stålhös) hat in der Gestaltung das Thema des Buches, die Beschäftigung mit historischen Buchumschlägen, auf anregende ästhetisch-sinnliche Weise aufgenommen sowie auf moderne und zeitgemäße Weise umgesetzt. Das beginnt schon, wie könnte es anders sein, beim Umschlag bzw. bei der Bindung. Das Äußere der Publikation ist auf den ersten Blick sehr nüchtern gehalten: die Fadenbindung ist offen sichtbar, der Buchrücken stellt seine materielle Machart zur Schau. Als Einband dient ein eleganter, schwarzer Karton, auf dem, links hart an den Rand gerückt, in einfachen, leuchtend weißen Lettern der Titel und der Untertitel des Werks aufgedruckt ist: Buchumschlag. Fotomontagen im politischen Kampf der 1930-er Jahre in Österreich.

Aber dabei bleibt es nicht. Über diesen Karton, den ersten Umschlag, ist ein zweites „Cover“ gelegt: ein Faksimile zweier historischer Buchumschläge aus den 1930-er Jahren. Dieses zweite „Cover“ funktioniert wie eine Art „Schutzumschlag“, ist aber letztlich keiner, da er nicht die gesamte Buchvorderseite abdeckt, sondern nur einen Teil. Dieser „Schutzumschlag“ ist nicht etwa eine simple Buchhülle. Dadurch, dass das über den Buchrücken gelegte Papier mehrfach gefaltet ist, ist es absichtlich seiner herkömmlichen Signalwirkung beraubt. Dieser adaptierte Umschlag gibt nicht etwa vor, historisch zu sein, er zitiert die geschichtlichen Werke, auf die er sich bezieht, nur. Er wirkt wie eine Art Vorhang, den man aufziehen muss, um das Dahinterliegende freizulegen: den Titel des Buchs und schließlich sein Inneres. Die Raffinesse der visuellen Gestaltung, die sich schon in der Gestaltung des Umschlags zeigt, setzt sich auch nach dem Aufblättern des Buches fort. Texte und Bilder sind auf grafisch anspruchsvolle Weise miteinander verschränkt, häufig sind die Bildbeispiele der historischen Buchumschläge entweder geschickt über den Mittelfalz gezogen oder randlos an den Falz gesetzt, um die Anmutung des Buchs, das man aufblättern kann, zu gewährleisten. Die Bilder sind nicht nur nüchterne Belege für die Argumentation im Text, sondern sehr oft auch haptisch anmutendes Anschauungsmaterial, das, suggestiv ausgebreitet und inszeniert, einen eigenen, selbstbewussten Platz im Buch beansprucht. Angeleitet durch die Grafik, pendelt der Blick immer wieder zwischen Bildern und Texten hin und her. Das Lesen verbindet sich mit dem Schauen, das Blättern mit dem Verweilen, das nüchterne Analysieren mit dem sinnlichen Begreifen. Das Diktum des in der Einleitung zitierten ungarischen Filmtheoretikers und Feuilletonisten Béla Balázs, wonach jedes Buch nicht nur einen lesbaren Inhalt habe, sondern immer auch „eine fühlbare Stimmungsatmosphäre, eine sichtbare Aura, und in Typografie und Einband eine Physiognomie“, wird hier mustergültig umgesetzt.

Nach dieser haptisch-visuellen Annäherung schlagen wir das Buch nun endlich auch in inhaltlicher Hinsicht auf. Thema der Publikation sind grafisch, fotografisch und typografisch gestaltete Buchumschläge der österreichischen Zwischenkriegszeit, die als buch- und fotohistorische Studienobjekte in den Fokus gerückt werden. Der Untertitel Fotomontage im politischen Kampf der 1930-er Jahre in Österreich ist ein wenig irreführend, zum einen, weil sich die vorgestellten Beispiele und Analysen nicht nur auf die 1930-er Jahre beziehen, sondern in vielen Fälle auch die 1920-er Jahre einschließen. Zum anderen, weil zwar ein Teil der besprochenen Publizistik im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Kämpfe der Zwischenkriegszeit steht, aber bei weitem nicht alle vorgestellten Beispiele. Zum dritten, weil auch eine Reihe von Publikationen vorgestellt werden, die außerhalb Österreichs gestaltet und gedruckt wurden. Es ist daher nicht ganz verständlich, dass der Untertitel der Publikation Einschränkungen formuliert, die nicht nötig gewesen wären ist.

Die im Buch vorgestellten und analysierten Buchumschläge (und die Bücher, die sie einkleiden) werden, darauf legen die Autor:innen und Herausgeber:innen großen Wert, nicht nur aus einem ästhetischen Blickwinkel betrachtet, sondern sie werden auch vor dem Hintergrund der politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen der 1920-er und 30er Jahre analysiert. Dieser Perspektive folgen auch die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Beiträge. Überblickstexte wechseln mit vertiefenden Fallstudien ab. Der titelgebende Begriff der „Montage“, der noch besser ausgeführt und hergeleitet werden müsste, ist im vorliegenden Kontext nicht ganz wörtlich zu nehmen. Es geht in dem Buch nicht nur um die Fotomontage im Sinn einer „Montage“ von Bildteilen zu einem neuen Ganzen (wiewohl auch diese ausgiebig zur Sprache kommt), sondern darüber hinaus auch um das allgemeinere „Montieren“, also Gestalten, von Texten, Bildern und Grafiken zu plakatartig ausgeführten visuellen Statements.

Die Erforschung des Themas Buchumschlag ist nicht neu. Als vor über zwanzig Jahren neue Perspektiven und Fragestellungen in die Fotoforschung eingebracht wurden, die sich von der Fokussierung auf den „Vintage Print“ lösten, wurden zunehmen auch die unterschiedlichen Formen der massenmedial reproduzierten Fotografie in den Blick genommen. Dazu gehörte neben der Zeitungs- und Zeitschriftenfotografie auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Fotobuch – und natürlich auch mit dessen Umschlaggestaltung. Inzwischen liegt im deutschen Sprachraum, aber auch weit darüber hinaus, eine ganze Reihe von vorzüglichen Publikationen zum Thema vor, die in der vorliegenden Arbeit aber erstaunlicherweise kaum rezipiert werden. Denken wir in Bezug auf den deutschsprachigen Raum etwa an die große zweibändige Edition Autopsie. Deutschsprachige Fotobücher 1918–1945 von Manfred Heiting und Roland Jaeger, an die Analyse der Paris-Fotobücher von Hans-Michael Koetzle, oder an die große, von Peter Pfrunder edierte Sammlung von Schweizer Fotobüchern seit der Zwischenkriegszeit. Aber auch die Buchumschläge im engeren Sinne wurden aus foto- und kunsthistorischer, aber auch politik- und zeithistorischer Perspektive in mehreren Studien dargestellt und erforscht, etwa von Jürgen Holstein, der 2015 im Taschen Verlag eine große Edition zu Buchumschlägen in der Weimarer Republik herausgebracht hat. Aber auch Foto- und Buchforscher:innen, Literaturwissenschaftler:innen und Historiker:innen haben das Thema der Buchgestaltung aus unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen, denken wir etwa an Patrick Rössler, Heiko Schmidt, Christian Bärtsch, Ulrich Faure oder Walter Delabar. Dazu kommen jüngere methodische Forschungen zur Fotobuchforschung, etwa von Anja Schürmann und Steffen Siegel im Fotogeschichte-Themenheft 159 (2021) sowie der von Burcu Dogramaci, Désirée Düdder, Stefanie Dufhues, Maria Schindelegger und Anna Volz herausgebenbe Band Gedruckt und erblättert aus dem Jahr 2016. Und natürlich ist auch zu John Heartfield, dem wohl wichtigsten Fotomonteur und Buchgestalter der Zwischenkriegszeit, der auch in der vorliegenden Publikation immer wieder vorkommt, in den letzten Jahren viel geforscht und publiziert worden, von Freya Mühlhaupt, Andrés Marion Zervigón, Peter Zimmermann und vielen anderen. Nicht zuletzt sind für den besagten Zeitraum Forschungsarbeiten zur Geschichte und Ästhetik der Fotomontage zu nennen, dessen Horizont, etwa in der Plakatgestaltung, im Film, vor allem aber auch in der grafischen Gestaltung in der illustrierten Zeitungspresse, weit über das Spektrum der Buchgestaltung hinausreicht.

Man hätte also getrost im Fahrwasser dieser Forschungen und Publikationen weitersegeln können, wichtige Erkenntnisse aufnehmen, neu prüfen und neues, bisher unbekanntes oder unerforschtes Quellenmaterial mit bereits Bekanntem in eine produktive Verbindung setzen können. Stattdessen hat man sich für eine Art Neustart und eine geografische Einengung auf die österreichische Zwischenkriegszeit entschieden. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil liegt darin, dass der relativ schmale geografische Ausschnitt eine systematische Sichtung und Bestandausnahme wichtiger und vielfach in Vergessenheit geratener Bücher und damit zahlreiche Neuentdeckungen möglich machte. Es zählt zu den großen Vorzügen des Bandes, dass es eine Reihe beispielhafter „Tiefenbohrungen“ vornimmt, die die bisherigen buch- und fotohistorischen Erkenntnisse deutlich erweitern. Dazu gehören die Beiträge zu einzelnen, seinerzeit wichtigen Verlagen, etwa den E. Prager Verlag, den Hess & Co. Verlag, aber auch den international verankerten Verlagen Agis und Litpol. Ein besonderer Fokus der Analyse liegt auf der linken, sozialdemokratischen und kommunistischen Publizistik, mit sehr guten Fallstudien von Hanna Schneck zur Verlagsarbeit des kommunistischen Ehepaars Wertheimer, von Arne Reimer zum E. Prager Verlag oder zum Internationalen Arbeiterverlag, der von Deutschland aus auch in der Schweiz und in Österreich aktiv war.

Ein besonderer Fokus der Publikation liegt, wie gesagt, auf der Analyse der linken Publizistik in der Zwischenkriegszeit. Daneben wird aber auch die Buchproduktion und -gestaltung ausgewählter konservativer und rechter Verlage wird beispielhaft vorgestellt. Dazu gehören Leykam, Styria, Tyrolia, Otto Müller und Pustet, aber auch literarische Verlage wie Amalthea oder Zsolnay. Die teils noch vorhandenen Verlagsarchive, die für die vorliegende Analyse offenbar nicht herangezogen wurden, würden in weiteren Forschungen gewiss noch spannende Aufschlüsse ergeben. Hinweis darauf, dass mit besonderem Augenmerk linke Verlage und ihr publizistisches Umfeld beleuchtet wurden, ist auch die Tatsache, dass im Register bis auf wenige Ausnahmen, fast nur linke Blätter vorkommen. Dabei war in der Zwischenkriegszeit weder die Fotomontage noch die „montierende“ Buchgestaltung ein genuin linkes Projekt. Auch konservative, nationale und nationalistische Verlage bedienten sich, wie an einigen vorgestellten Beispielen durchaus ersichtlich wird, ähnlicher gestalterischer Techniken. Ebenso setzten, in Deutschland, aber auch in Österreich, auch rechte Zeitungen das Mittel der Fotomontage ein.

Der vorliegende Band ist eine Fundgrube für weitere Forschungen. Das erarbeitete Material ist sehr gut aufbereitet und bildet eine wichtige Ausgangsbasis für künftige Recherchen. Auch wenn kaum schriftliche Nachlässe einzelner Personen, die im Verlagswesen aktiv waren, erhalten sind, konnten in einigen Fällen dennoch wichtige biografischen Informationen zusammengetragen werden. Bisher weitgehend unbekannt ist beispielsweise, dass die kommunistische österreichisch-britische Fotografien Edith Suschitzky (die nach ihrer Emigration in England als Edith Tudor-Hart bekannt wurde) nicht nur Titelfotos für mehrere Umschläge aus dem Hess & Co. Verlag beigesteuert, sondern selbst auch eigenständig Buchumschläge gestaltet hat. Neben neuen biografischen Informationen zu ausgewählten Verleger:innenpersönlichkeiten werden in dem Buch auch wertvolle Hinweise zu (bisher wenig bekannten) GrafikerInnen, Gestalter:innen, Fotograf:innen und Lektor:innen zusammengetragen. Ein sehr hilfreiches Register erleichtert die Suche in dem dichten, materialreichen Band.

Immer wieder führt der analytische Blick von Österreich aus in andere Länder. Das hat damit zu tun, dass das Verlagsgeschäft, insbesondere im deutschsprachigen Raum, bereits in der Zwischenkriegszeit hochgradig vernetzt war und es für österreichische Verlage sehr wichtig war, am deutschen Markt präsent zu sein. Umgekehrt strahlten auch deutsche Verlage mit ihren Büchern kommerziell, aber auch ideologisch nach Österreich und in die Schweiz aus. Dazu kommt, dass auch der „Ideenmarkt“ der Buchgestaltung in der Zwischenkriegszeit erstaunlich international ausgerichtet war. Insbesondere linke Verlage orientierten sich sehr stark an internationalen ästhetischen und grafischen Vorlagen. Ein Impulsgeber, vor allem für kommunistische, zum Teil auch sozialdemokratische Verleger und Verlagsprogramme, waren die grafischen Innovationen der jungen Sowjetunion. Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen: Von John Heartfield und anderen Grafiker:innen in Deutschland (bis 1933) gestaltete Umschläge gelangten über den Buchmarkt auch nach Österreich und in die Schweiz. Aber auch die Verlegerszene selbst war international erstaunlich mobil. Die ungarische Emigrantenszene leistete, um nur ein Beispiel zu nennen, in den 1920-er Jahren wesentliche Beiträge zum österreichischen Verlagswesen. Insgesamt gilt: Autor:innen, Verleger:innen und Gestalter:innen wechselten immer wieder das Land. Österreich war vor diesem Hintergrund keine abgekoppelte publizistische „Insel“, sondern ein Kreuzungspunkt in einer international vernetzten Landkarte. Zu den wichtigen Verlagsorten gehörten neben Berlin auch München, Köln und Zürich (und ab 1933 verstärkt auch Prag), zwischen all diesen Städten erfolgte ein reger Austausch von Personen und Ideen. Es hätte sich angeboten, Linien des Austauschs und der Zusammenarbeit in einem breiteren kulturellen Feld abseits nationaler Einengungen zu verfolgen. Diese Erweiterung des Blicks ist weiteren Forschungen und Publikationen vorbehalten. Und dennoch: Trotz der skizzierten Einwände ist das vorliegende Buch ist, nicht zuletzt auch dank seiner überzeugenden grafischen Umsetzung, empfehlenswert für alle, die sich für die Geschichte der Bild - und Buchkultur der Zwischenkriegszeit interessieren. Das vorliegende Buch, das als Studienbuch konzipiert wurde, könnte sich durchaus auch in ein gesuchtes Sammlerstück verwandeln.